本文大部分内容来自维基百科,观察者网等网络,笔者按自己的理解思路整理而成,如有谬误,欢迎指正。

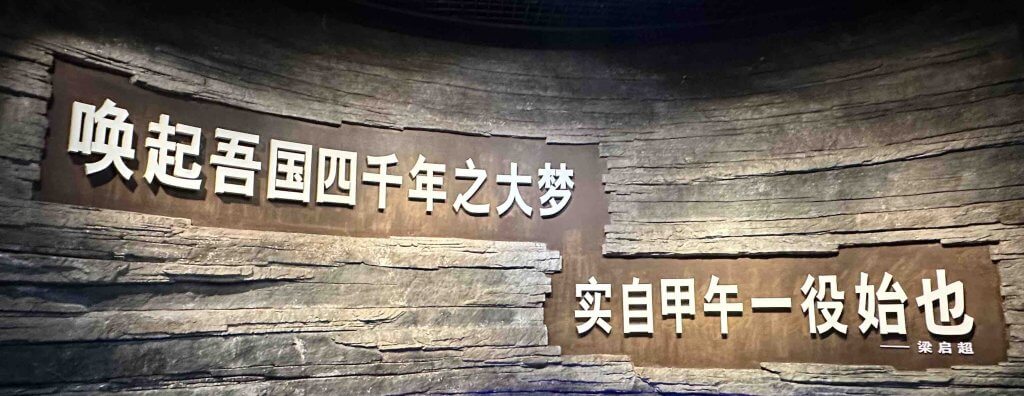

参观完位于威海刘公岛的甲午战争博物馆,感觉对这次战败原因的介绍不够清晰。遂在返程高铁上查阅一些资料来了解这场战争。

原因分析

笼统的归为贪污腐败,是对历史的不负责任,也无法从失败中学到任何经验教训。窃以为分析战败原因,应该日本的岩仓使节团与“千岁丸”和大陆政策与征讨清国方略开始,然后在回归大清介绍。

背景

傅高义作为作为汉学研究学者、美国著名中国问题专家,在他的文章《都是“睁眼看世界”,为什么中国比不过日本?》里给出了比较合理的解释。近代西方列强先后打开了中国、日本的国门,海权国家崛起,让世界上任何一国都难以独处一隅。

作为海上国家,日本在面对海上威胁时比中国更有危机感,而中国历代更关注于北方游牧民族的威胁,同时长期以来的天朝上国理念,不屑于学习西方的奇技淫巧,更兼于科举选拔机制及儒家文化旧文化代表的强大阻力导致中国在这次现代化的竞争中处于劣势。

反观日本,在强大的危机感面前派出了岩仓使节团,对欧美进行了全面的考察,回国后对国家进行升级改造,而后也感觉到中国对日本的长期潜在威胁,制定了细致的征讨清国方略,最后聚全国之力在甲午海战中打败中国。给中国带来了百年伤害。

岩仓使节团 与 “千岁丸”

分析中国战败的原因,岩仓使节团是一个非常好的切入点。岩仓使节团是明治4年11月12日(1871年12月23日)至明治6年(1873年9月13日)期间由日本政府派遣至美国及欧洲诸国访察之使节团。使节团正使为岩仓具视,由政府官员、留学生等共107人组成。政府官员来自工、农、矿、金融、文教、军事、治安部门。

使节团最主要的目的是与各国增进友谊亲善以及考察欧美诸强的文化国情等,同时也带着在访问时试探各国对修改条约的态度这一使命,并调查西洋文明。

使节团从横滨港登上海轮,东渡太平洋,在美国加利福尼亚州旧金山登陆。此后,他们横跨美国大陆,访问了美国首都华盛顿市。使节团在美国累计停留长达8个月左右。

结束对美国的访问后,使节团渡过大西洋,访问了欧洲诸国。他们先后访问游历了英国(4个月)、法国(2个月)、比利时、荷兰、德国(3周)、俄国(2周)、丹麦、瑞典、意大利、奥地利(参观了当时的维也纳万国博览会)、瑞士等十二国。归国途中,他们从地中海穿过苏伊士运河,并经红海,拜访了沿途多个欧洲殖民地和亚洲城市(斯里兰卡、新加坡、西贡、香港、上海等),但停留时间都比较短。

乘坐轮船和火车,考察了15个欧美国家。岩仓使节团离开日本的时候,日本基本上仍是一个封闭的国家,日本人对世界所知甚少。但是,这群官员考察了各国的工厂、矿山、博物馆、公园、股票交易所、铁路、农场和造船厂,令他们认识到,当时的日本不但需要引进新技术,更要引进新的组织和思维方式,唯有如此,方能将日本改造为现代国家。此次出访,不仅让使节团成员意识到日本与先进国家相比落后很多,也对如何进行变革形成了共识。使节团成员们不因所见所闻而沮丧,反而在回国后充满干劲,并迫不及待向海外派出更多的使节团进行更细微的考察。

使节团回国后都委以重任,从中央到地方,形成了全面学习西方的共识。

使节团回国后的最后一站是上海,看过工业化给欧美带来的奇迹后,这些访问者对中国落后的程度大感吃惊也很失望。因为相比隋唐时日本派遣隋使、遣唐使来中国学习大量的建筑、医学、艺术知识,现在能学到的很少。

1862年(文久二年),幕府派官船“千岁丸”首航上海,高杉晋作等数十名藩士随行,他们在上海目睹清朝的衰朽,其“中国观”发生重大变更:由先前对“文化母国”的景仰,衍为对一个庞大弱邻的鄙视,并生出侵凌之念。

访问期间,使节团大多数成员都剪发并着洋装,但岩仓保留了日式发型和和服的装扮。他的形象也刊载于美国报纸的插图上。访问之初,岩仓颇以日本传统文化为傲,但不久留学美国的儿子岩仓具定劝说他“不要以未开化的形象使国家受辱”,岩仓正使遂被说服,在芝加哥决定改为西式发型,此后不久也改穿洋装。

以上来自维基百科。

高官儿子去美国留学,以及高官可以入乡随俗,也是积极融入和开放心态的说明。中国那时候的留学生都是东南沿海穷苦人家的孩子。

虽然清廷也派出蒲安臣,但规模比日本小。最应该去欧美看看的是那些旧幕僚。中国使团有蒲安臣带领,记录如下:

在驻华公使任上,蒲安臣积极执行美国国务卿西华德提出的对华“合作政策”:开展“公正的”外交活动,以取代“武力外交”。“在条约口岸既不要求也不占领租界”,“也永不威胁中华帝国的领土完整。”相对于俄、法、德等国的横暴而言,美国的对华态度赢得清政府的好感。

清朝政府正在准备第一次派团出使外国,但是苦于缺乏合适的外交人才,并对礼节问题感到十分为难。恭亲王奕䜣上了一道奏折,建议委任蒲安臣这个友好人士担任中国首任全权使节(办理中外交涉事务大臣),同去的还有同文馆的英文学生德明、凤仪(曾随斌椿去游历过);俄文学生塔克什讷、桂荣;法文学生联芳(后官至外务部左侍郎、荆州将军)、廷俊。代表中国政府出使美、英、法、普、俄诸国,进行中国首次近代外交活动,这个意见随即被采纳。

1868年2月25日,清政府第一个蒲安臣使团一行三十人,自上海虹口黄浦江码头乘坐“格斯达哥里”号轮船起航前往美国旧金山。随同出访的还有两名中国官员:总理衙门记名海关道志刚和礼部郎中孙家谷,以及翻译张德彝。蒲安臣的两名副手:左协理是英国使馆翻译柏卓安(John M.Brown),右协理是海关税务司法籍职员德善(E.de Champs)。

以上来自维基百科

自先秦开始的华夷之分,自汉以来中国以天朝上国自居,最后竟将我们自己与近现代的科学隔离开,自大与无知导致衰亡。

大陆政策与清国征讨方略

大陆政策是从明治维新到第二次世界大战期间日本帝国推行的对外扩张政策,意图先吞并朝鲜、中国等周边国家。日本的“大陆政策”思想承接自日本古代的扩张传统,同时也深受19世纪西方列强侵略扩张政策的影响。

16世纪末,丰臣秀吉初步统一日本后,试图以朝鲜作为征服中国的跳板,两次大规模侵朝,达到了日本封建时代对外扩张的顶点。虽然这两次侵略战争都以失败告终,但丰臣秀吉“必图朝鲜、窥视中华”的扩张路线对后世的日本产生了久远的影响。17世纪的日本著名学者山鹿素行与18世纪“集国学之大成”的本居宣长对日本历史和传说中的这些侵略行为大加赞赏,他们倡导建立起以日本为中心的国际秩序观,对近代日本军国主义侵略扩张思想的形成产生了重要影响。

日本在向西方学习的过程中,也同时学习西方的殖民制度。1887年2月,时任日本陆军参谋本部第一局局长小川又次编写《清国征讨方略》,对侵略中国做出了详细的规划。以下是该问内容简介:

该计划书分为两部分,第一部分为“清国征讨方略趣旨”,第二部分为“进取方略”,分为三篇,分别是“彼我形势”、“作战计划”、“善后”。[2]

小川又次在第一部分中,提出“养成忠勇果敢精神,经常取进取之术略,定巍然不动之国是,实乃维持和平之根本,伸张国威之基础。”的论点,认为经常保持随时能进行战争的态势,才能得到和平,这与当时居于日本政治主导地位的长州派(以伊藤博文为代表)提出的“避战轮”相对立。

第二部分“进取方略”是《清国征讨方略》的主体部分,根据小川又次两次前往中国调查所得,具体阐述采取进攻方略的理由和方法。

在“彼我形势”一篇中,小川又次认为,为维护日本独立,伸张日本的国威,“则不可不分割清国,使之成为数个小邦国”。他认为,“清国”虽然是大国,但是正在衰败,需要20年才能达成再兴之志,日本应“乘彼尚幼稚,断其四肢,伤其身体,使之不能活动”。在本篇中,他还指出清国虽然军队人数众多,但是战斗力低下。再加上英、德两国均采取进攻之策成为强国,因而在这一豺狼世界里,日本采取宽仁政策并非良策。

在“作战计划”篇中,他认为最理想的作战就是日本海军击溃“清国”海军,攻占北京,擒获“清国”皇帝,并在“清国”各重要城市进行军事占领,成为持久态势。

在最后的“善后”篇中,他提出了在西方势力介入以前,把中国中部的重要地区成为日本版图;清政府回到东三省;明朝后裔在长江以南及长江至黄河之间建立王国;西藏和青海归达赖喇嘛统治;蒙古以酋长为各部之长;旅顺半岛、山东登州府、浙江舟山群岛、澎湖群岛、台湾全岛、扬子江沿岸左右十里之地划入日本版图,以此形成有利于日本的态势。

以上来自《维基百科》

其他:

战争准备:1884 年日本就制定侵略中国的战略,把 60% 的财政收入用于军事;雇用法国海军工程师白劳易设计针对“定远”、“镇远”大型铁甲舰的舰艇。

上下同欲:日本从天皇到幕僚到普通民众都日本扩张都有共识。有这样的共识才能做出高效的决策。

教育水平:

- 日本在甲午战争之前已经完成全国范围内的普及教育,使得每一位应征入伍的士兵都具有中级以上的文化水平。

- 明治政府以法国、美国为榜样,建立完善的教育体制,政府将全国分为八大学区,各设大学一所。

- 在教育体制改革的同时,改革教学内容,着重灌输西方近代文化思想和传授理论科学知识。中学就开有算术、地理、外国语、博物、地质学、天文学等课程。大学开设力学、文学、法学、医学等方面的课程。

- 相对于中国海军留学生不到三年的留学期限,日本留学生获得十年甚至更长的时间,他们可以有更多的时间进行理论科学研究,这就为他们今后的发展打下坚实的理论基础。

- 经过这样完备的教育体制培养出来的日本官兵,比中国洋务教育培养的人才具有更深厚的科学知识底蕴和军事素养。

- 甲午海战惨败的原因固然是多方面的,但中日两国将领军事素养上的差异是决定这场海战失误的关键性因素之一。

军事技术:对比中国大量外购装备,日本的军械生产已经开始走向成熟。这也导致清军在作战时弹药制式的不一致(日军自制枪械口径一致)。而面对原材料如铁矿的短缺,日本采用自行改进的意大利黄金式火炮技术,解决材料短缺问题。

海国图志 与 盛世危言

前事不忘后事之师,林则徐、魏源就是劝邻居曲突徙薪之人。《海国图志》是一本 xxx的书,虽然内容,但对了解西方依旧是一本非常有价值的参考书。《海国图志》流传至日本后启发明治维新及成为天皇和大臣必读书籍,日本读此书的人超过中国人。

“海国图志百卷本全书约88万字,并有各种地图75幅,西洋船、炮、器艺等图式42页”。魏源在书中叙述了美国历史和政治制度和民主。

该书对日本国产生了深远影响,1862年(文久二年)日本幕府派遣代表团到清朝考察,其成员之一高杉晋作在上海买书,询问书店是否有《海国图志》、陈化成、林则徐等开明知识分子的书,书店老板回答都没有;高杉晋作在日记里写下:“清人的思想和中华的正道相差太远,清朝知识分子陶醉空言,不尚实学。”的记录。

江户幕府时期精通汉学和兰学的学者塩谷宕阴将《海国图志》视为“武经大典”,并将书中的海防建言纳为日本对外国策的参考。对于清政府直到自强运动才采用“师夷之长技以制夷”的主张,他感叹:“呜呼!忠智之士,忧国著书,不为其君之用,而反被琛于他邦,吾不独为默深悲焉,而并为清主悲之”。

日本思想家佐久间象山是海国图志的追捧者,他认为自己是魏源的隔海知音,还做了20万字的读书笔记。

现代日本作家井上靖对此书持正面肯定:“幕府末期日本学者文化人等的思想起了革命,倾向开国主义,其契机是读了中国的《海国图志》”

维基百科 - 海国图志

《盛世危言》问世之时,正值中日甲午战争一触即发之时,国内的民族危机感极重,该书出版后随即轰动社会及以极快的速度传播。据说《盛世危言》亦曾呈给光绪帝,光绪帝下旨“饬总署刷印二千部,分送臣工阅看”。该著作被当时人称为“医国之灵柩金匮”,推动洋务运动的张之洞亦评“上而以此辅世,可为良药之方;下而以此储才,可作金针之度。”由此,可窥见该书对治理国家之价值。《盛世危言》乃中日甲午战争前著名的政治改良论著。

除清朝社会外,著作对其后的社会亦产生广泛影响。《盛世危言》的出版,其中对清末的维新派和革命派具承先启后的作用,亦为1898年开始的百日维新奠下重要根基。蔡元培于《蔡元培年谱》评价该书:“以西制为质,而集古籍及近世利病发挥之。时之言变法者,条目略具矣”。受郑观应和《盛世危言》影响的著名人士,其中包括康有为、梁启超、孙中山、毛泽东等。《西行漫记》记述毛泽东在1936年曾回忆自己青年时阅读该书的感想:“这本书我非常喜欢。作者是一位老派改良主义学者,以为中国之所以弱,在于缺乏西洋的器械——铁路、电话、电报、轮船。”实际上,《盛世危言》所提出的革新观念和“以商立国”的商战理论,对中国近代思想史及商业发展起了深远的影响。

维基百科 - 盛世危言

在日本东京的上野公园,有明治三杰之一的西乡隆盛的雕像,我想什么时候在北京的奥林匹克森林公园,或者甲午战争博物馆树立林则徐、魏源、郑观应这样未雨绸缪,带领国人看世界的英雄立碑,英雄不一定是在现场厮杀搏命之人,也可以是那些有远见卓识的贤人,也包含像蒲安臣这样的帮助中国的外国专家。

愿我们的民族能珍视这样的人。

总结

天朝上国的心态,与之不匹配的实力,外强中干。

决策集团:慈禧、光绪首责无异。没有根据世界大势、以及敌我形式做出正确的判断。教育体制、人才选拔机制、国家战略都是最高领导人的职责。

幕僚集团:帝师翁同龢为代表的能影响决策的幕僚集团,是维新运动的阻力,过于关注儒家的秩序和道德修养,而自然科学,以及对外部环境丛林法则的漠视。

执行集团:李鸿章、刘步蟾为代表的北洋水师将领,在情报、军事素养方面的差距。

自己分析较为浅显,参考文章内有各历史名家的分析,是我了解历史事件的来源,也更有参考价值。

此外,中外矛盾、央地矛盾、满汉矛盾,这三组矛盾在晚清格局下没办法彻底解决,国家力量在各种矛盾中左支右绌。或许因为内战、满族部落政权、天朝上国的心态让我们没有重视身边的敌人。

历史不能假设,也不能重来,令人嗟嘘。

参考:

观察者 - 傅高义:都是“睁眼看世界”,为什么中国比不过日本?